新たな生息地づくり(世羅町小谷地区)

世羅町小谷地区はもともとダルマガエルが棲んでいない場所でしたが、オオムラサキなど地域の自然の再生に熱心な地区でした。そこで、安佐動物公園な

どで繁殖させたダルマガエルを2003年から放流することになりました。

2008年には初の自然繁殖が確認されました。

ビオターニ

ダルマガエル用の湿地(愛称ビオターニ)を作り、草刈や水の管理をしています。ビオターニとはビオトープと伊尾(イオ)小学校名と地域名の小谷 (オタニ)をくっつけた造語で、地元の人々の愛着が感じられます。

|

(左)水深の深いところは観察用通路があります。 (左下)水深が浅いところは稲が植えられ、秋には稲刈りが行われます。 (下)幼生(オタマジャクシ)の放流。場所はビオターニだけではなく、地元の方々の理解を得て、周辺の水田にも行っています。 |

|

|

|

休耕田を利用して、ネットで囲った保護湿地が作られました。周囲はネッ トで囲い、上部はテグスを張ることで外敵の侵入を防いでいます。 |

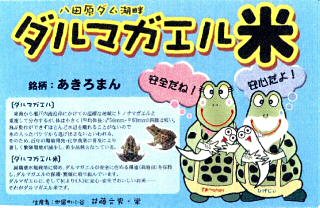

ダルマガエル米

|

ダルマガエルを放流した水田では、ダルマガエルが生息できるように品種 を選択し、作り方も工夫して米作りをされています。 |

|

カエルのためにやさしい米作りは収穫量も少なく手間もかかり大変です。 こうして作られたお米はダルマガエル米と名付けられています。 |

伊尾小学校の取り組み

|

2009年の主な活動 4月の生息調査 7月のオタマジャクシ放流 8月のダルマガエルの研究発表 10月の生息調査 |

|

2007年、世羅町で広島県と世羅町教育委員会が主催したダルマガエル

シンポジウムで研究発表。ダルマガエルのジャンプ力が弱いことを研究で突き止め、天敵や耕作機器の犠牲になるなどして減少したかもしれないと推測しまし

た。 |