2025/08/26新発見!ケープハイラックスの牙は、本当に伸び続けるのか?

皆様こんにちは!

2025年8月19日に、当園のケープハイラックスの牙の成長に関する研究論文が学術誌に掲載され、オンライン先行公開されました!

今回は、どのような発見があったのか簡単に紹介させていただきます。

と、その前に本研究を理解するために必要な情報を整理しておきます。

哺乳類の歯の成長には大きく3パターンあります。

一つ目は、「低冠歯(ていかんし)」といい、歯茎から歯が出てくる時点で、歯冠(歯茎から出て見える部分)の成長が止まり、歯根(歯茎の中にある部分)が作られます。

私たちヒトの歯もこれにあたるので、出終わった歯がその後伸び続けることはありません。

二つ目は、「高冠歯(こうかんし)」といい、歯根の形成が遅れるため、しばらく歯が成長し続ける(歯茎の中で歯冠が形成され続ける)歯です。

しかし、いずれは歯根が形成されるため、歯の成長は止まることになります。

このような歯は、草食獣の臼歯(きゅうし)などに代表され、食物による歯の摩耗(すりへること)に適応していると考えられています。

そして三つ目が、「常生歯(じょうせいし)」といい、歯根が形成されず、一生伸び続ける歯です。

ゾウの牙やげっ歯目の切歯(せっし)に代表されます。

ケープハイラックスの牙(上あごの切歯)も、歯根が形成されず一生伸び続ける「常生歯」である、というのが定説でした。

↓ こちらの記事もご参照ください。

http://www.asazoo.jp/animal/blog/mammals/post-433.php

↑ あくびをすると、上あごに立派な牙が1対あるのがわかりますね。

さて、これらの歯をどのように見分けられるのでしょうか。

一つの手がかりになるのが、歯の「かたち」です。

歯茎の中にある歯根は、その名の通り「植物の根」のように先細りになり、歯茎内にしっかりと固定されています。

一方で、歯根が形成されていない歯は、その根元が大きく開いています。

これは、歯の内部に歯冠形成に必要な軟組織である歯髄(しずい)があるからです。

しかし、過去の文献を漁っても、ケープハイラックスの牙の年齢による違いが記述されたものは見つかりませんでした。

すなわち、「常生歯」であるという明確な根拠がなかったのです。

そこで、動物園で保管している骨格標本(オス14頭、メス18頭)を用いて、牙の「かたち」が性別や年齢で異なるのかを調べました。

↑ 使用したのは1980~1990年代に当園で作製された標本と、著者が新たに作製した標本、そして他の動物園から拝借・譲渡いただいた標本です

調べた「かたち」は、歯の根元が「先細り」になるか、と歯の内部の空間(歯髄腔)が「狭く」なるかの二点です。

↑ オスの牙の断面。下が根元。太く、中の歯髄腔が角状に大きく開いているのがわかる

さて、結果はというと、

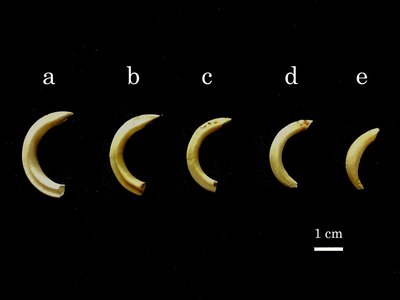

・高齢になると、歯の根元が「先細り」になり、歯髄腔が「狭く」なる

・8歳以上の個体において、歯の根元が「先細り」になるのはメス(雌雄差があった)

・10歳以上のメスでは、すべての個体で歯の根元が「先細り」、歯髄腔が「狭く」なるが、

14歳の最高齢オスではどちらの特徴もなかった(歯の根元は太いままで、歯髄腔が大きく開いていた)

・歯の根元と歯髄腔の「かたち」には強い相関があった(歯の根元が先細りになると、歯髄腔は狭くなる)

などのことがわかりました!

↑ a: 5歳オス、b: 14歳オス、c: 7歳メス、d: 8歳メス、e: 11歳メス。下が根元。メスでは加齢とともに根元が「先細り」になっている

つまり、

「ケープハイラックスの牙の成長には雌雄差があり、メスの牙は加齢とともに歯根が形成され、やがて成長は止まるが、オスの牙は歯根が形成されず、一生伸び続ける」

という新たな仮説を示したのです!

この牙は、主にオス同士の闘争や天敵への威嚇に用いられるため、このような機能の違いによって雌雄差が生じたのではないかと考えています。

本研究で確認した歯根のような「かたち」だけでは、「歯根」だと断定できませんが

動物の歯が環境にどのように適応し、進化してきたのかを理解する一つの手がかりになりえます。

また、本研究は別の研究を進める過程で、古い標本を整理しているときに偶然発見しました。

動物園が、研究機関として貴重な動物の試料を保管し活用する意義の大きさを改めて感じることができました。

最後に、本研究を進めるにあたり、他園館含め多くの方にご協力いただきました。

この場を借りてお礼申し上げます。

動物のことは、まだまだわからないことだらけ。次はどんな発見があるのか楽しみです。

では、また!

HR

掲載論文

Hara, K. 2025. Root-like formation of upper incisors in captive rock hyrax (Procavia capensis). Mammal Study 50(4)